本稿は帝銀事件について、平沢貞通逮捕後の後編にあたる。

首実検

移送直後の首実検(面通し)は、帝銀事件の生存者から3人と未遂事件のあった両行から3人ずつの計9人に対して行われたが、平沢を犯人だと断定した者はいなかった。帝銀生存者の3名は「違う」と言い、他の者も2人が「犯人ではない」とし、残り4人が「似ているが犯人かは分からない」と証言した。だが警察はそれで「シロ」とはいかなかった。

当時はすりガラス越しに被疑者に気づかれない配慮すらなく、目撃者が取調室に入って対峙しながら意見を求められる形式だった。

平沢は犯行時と同じ服装をさせられるなどして、二度三度と首実検を繰り返し、次第に「似ているかもしれない」「同一人だ」とする意見が増えていった。捜査機関がどこまで意図していたものかは分からないが、YESと言うまで終われない構造は、否認するかぎり追及を止めない容疑者への取り調べ状況とも重なる。

無論、目撃者を批判するつもりはないが、モンタージュ作成の協力や、それまでも何十、何百回と顔写真での確認や面通しが繰り返されてきたこと、そこに来ての捜査陣の平沢への固執が結果的に犯人とみなす同調圧力を与え、彼らに誘導的な暗示効果を与えたきらいもなくはない。

その後の公判で「平沢が犯人と似ている」と認定された目撃者からは、「当時の記憶より人相書きやモンタージュのイメージが先に浮かんでしまう」「六分通り・八分通り似ている」「よく似ていると思うが、同一人物だとは言えない」「はじめは似ていると思ったが、よく見るうちに段々と分からなくなった」「ちがうと言われれば、そうかと思う程度」「よく似ていたが結論としては違うのではないか」「全体として似ているが、具体的に似ている点は言えない」「声は犯人の方が力があって冴えていた」といった声も現に挙がったが、そうした主張は判決に反映されなかった。

モンタージュ写真の有効性についても訝しさが残る。はたして同一人か断定できない未遂事件を含め40名以上もの目撃証言を参考として作成された代物だが、はたして各人の意見がどれほど反映されたものか。おそらく目撃者たちも自分が見た相手と似ているのかどうかはっきりしない違和感を持ったのではないか。だが前述のように人相書きやモンタージュの果たした役割は捜査の上で決定的なものだった。

安田銀行の渡部俊雄支店長は目撃から10か月後となる平沢逮捕直後の面通しで「八分通り似ている」としていたが、目撃から3年後の二審では「同一人だと断言する」と変節した。同じく二審で「平沢に間違いない」とした飯田隆太郎氏は犯人に「警官が知らぬようではだめではないか」とあしらわれた当時駆け出しだった警官である。犯人検挙の雪辱のため、帝銀事件発生から半年間で写真計8万枚を閲覧し、2000人もの面通しに立ち合ってきた。

その彼が断言するのだから間違いないという見方もあるかもしれないが、複数の目撃者が「似寄りのイメージが先に浮かぶ」という中、彼は10か月前にたった一度会った人間の記憶を混濁なくそれほど正確に維持しえたのかははたして疑問である。我々は監視カメラや純粋な記録媒体ではない。目撃情報は個々人の記憶力だけでなく、その人の立場や心情でも容易に歪んでしまう心証に左右されやすい。

逮捕から約3週間後、田中榮一警視総監は参議院司法委員会で「平澤画伯が警視廳に參りまして直ぐ関係者のいわゆる面通しというものをいたしたのでありますが、十一名会わせたのでありまするが、大体大部分が犯人に相違ないと言い、又頗る似ているという証言をいたしたのであります」と説明している(昭和23年9月13日第2回国会参議院司法委員会閉会後第1号)。そうした言質の見えざる部分には、目撃者らが一目見て「相違ない・頗る似ている」とした訳ではなかったことには留意せねばならない。

帝銀事件において、直接やりとりを行った吉田支店長代理の弁は中でも最重要証言のひとつとなる。彼は逮捕状請求前の1948年6月から二審の1951年4月まで写真も併せて7度、平沢を目にする機会があった。

6月に見せられた写真や逮捕直後の面通しではそうとも思わなかったが、8月末に「新聞で出た報道写真を見て似ていることに気づいてハッとした」と心象の変化を述べている。

9月17日の供述調書では「発生直後は犯人に対する記憶ははっきりしている心算でおりましたが、今まで多くの容疑者の顔見せをさせられました関係かもしれませんが、犯人の顔を想い起しても他の顔が浮かんで、事件当時のようにはっきり致しませんので、今日では記憶が幾分薄氷でできたような感じが致します。今でも真犯人に会えば判ると思っているが、確固たる自信が持てないのを遺憾に思う」と断定できないもどかしさを供述していた。しかしながら犯人ではない、判断が付かない、ではなく、吉田支店長代理は「相対的に申せば、犯人と断定できませんが、九分通り似ていると思います」と続けた。こうした発言にも捜査官から犯人の断定を期待される力学が働いていたことが含意されている。

それから半年後の1949年3月11日の一審では「半年ぶりに見るのだが、私は犯人だと確信を持って言えます」と別人のように歯切れよく証言するに至ったのはなぜなのか。目撃証言というものの信用性の脆さを示すものである。

帝銀事件で屋外に助けを求めた竹内正子さんは、逮捕から10日程経った段階で平沢と対面した。まだ恐怖も冷めやらぬ時期だったが「むしろ親しみすら感じられるおじいさん」といった印象「内心ほっとしていた」とそのときのことを振り返っている。彼女の印象として、犯人には本当のお医者様のような訝しむ相手も納得させてしまう荘厳な落ち着きがあったのだという。

「卵型というかね、(平沢は)頬の所が出ているでしょう。そこのところが印象が違ったんですね、私ね。それと犯人より平沢の方が年取っているんじゃないかなと。容疑者をたくさん見た中では平沢が一番似ている。でも私はこれが犯人だと感じられなかった。そういうものがないのね」と証言し、証人尋問でも一貫して否認の立場を貫いた。

当時もっとも意識がある軽症の状態で救出されたことからも彼女の証言もまた最重要に思える。だが事件後に取材した読売社会部の記者と結婚していたため、その夫の意向を汲んでの証言だと見なす人間が多く、世間からは軽視された。おそらく彼女と利害関係がない、単に平沢有罪を信じるばかりの市民から「余計なことを言うな」「捜査員の苦労も知らないで」「青酸を喜んで飲む頭で何が分かるか」といった非難や中傷も絶えなかったという。

私たちは「心証」によってその人を信用したり疑ったりする。女性軽視の時代背景も彼女への当てつけの要因だったかもしれない。一貫した主張と変遷を遂げた言葉のいずれかが「嘘」という訳ではなく、いかなる理由や背景があれ当人にとっては各々の真実と捉えることもできる。人間の目や記憶には反証に堪えうる証拠能力はないように思う。

だが平沢と犯人を結びつける物的証拠が乏しいことの裏返しとして、その後の公判では「犯人と同一人である」「似ている」とする目撃者証言の一部が重視されることとなった。

「日本堂事件」

8月23日から2日間の取り調べは警察が行い、3日目から高木一検事に引き継がれた。当初、平沢は松井名刺は掏摸に遭って手許にないと説明し、帝銀事件および安田銀行・三菱銀行の未遂事件については潔白を訴えた。

留置3日目の8月25日早朝、取調室から密かに持ち出したガラスペンを左手静脈に突き刺し、血飛沫で壁に無実を訴える文言を書きつけた。平沢はその後の取り調べでも暴行・拷問を受けた形跡はないが、当時の見せしめのような逮捕劇と取り調べによって凄まじい心的ダメージや屈辱を感じていたことが窺える。

口を割らない平沢に対し、8月29日に高木検事は別の詐欺事案「日本堂事件」の追及を始め、動かぬ証拠があったことから平沢はこの詐欺事件について素直に犯行を認める。すでに裏取り捜査で使用された通帳や印鑑類が押収されていた。

少し分かりづらいが以下の通りである。

47年の暮れ、銀座の貴金属店・日本堂に帝銀犯人の似顔絵とよく似た中年男が現れ、腕時計等6点の購入に帝銀大森支店支払いの額面二十万円で「大田区入新井四ノ一山口譲」と裏書された小切手を差し出した。店主は男の無造作な商品選びや、買い物より先に額面が書き込まれていた小切手を不審に思い、最寄りの銀行へ問い合わせる。するとその口座の持ち主は通帳を盗難されており、金額が改竄されたものと分かった。中年男は店主の通報に気づいたらしく「一寸煙草を買ってくる」と言ってその場を後にした。店に被害は出なかったが築地署に届け出を出していた。

遡って12月25日のこと、三菱銀行丸ビル支店を訪れていた平沢は、受け付けの番号札を拾った。同ビルに事務所を持つ会社社長H氏が手続き途中に急用でその場を離れるため、合札を出していたのである。番号が呼ばれて窓口に向かった平沢は、H氏になりすまして1万円の現金と預金通帳、印鑑を受け取る。後にH社長の指示で事務員が銀行を訪れたときには、手続きは完了して窓口に預けていた通帳一式を奪われていた。

28日夕方、平沢はH社長の名を騙り、通帳、印鑑を持って金融業者のもとを訪れた。

「軍払い下げ品のヤミ取引で確実に40万儲かるのだが、銀行に遅れて現金を下ろせなかった」「25万円にして明日返すから、この通帳を担保にすぐに20万円を用立ててほしい」。

金融業者は手許に持ち合わせがなかったため、通帳一式と引き換えに20万円の小切手を渡した。だが金融業者の口座には20万円の残高がなかったため、翌朝、25万円を受け取ってから口座に入金しようと考え、振り出した小切手の換金(口座からの引き落とし)を一時停止するよう手続きを取っていた。まさしく自転車操業である。

すると金融業者の弟が丸ビルとは別の支店で昨夜金を貸した平沢と遭遇する。兄が丸ビルの支店で待っているから一緒に行こうと誘うと、平沢は小切手を持ったままその場から逃げ去ってしまった。おかしいと思った弟は兄に連絡し、口座を確認してもらおうと通帳を出すと盗品だったことが分かった。

平沢はもはや手元に小切手があっても銀行では換金できぬと考え、その足で銀座・日本堂へと赴き、何がしかの物品と釣銭に替えてしまおうと企てたのである。

在野史家・作家の礫川全次氏のブログで、『サンデー毎日臨時増刊号』(1957年2月)掲載の毎日新聞社会部・杠国義記者による回顧記事を紹介している。そのなかで日本堂の店主たちは平沢と同時に来店していた「若い男」も共犯ではないかと記者に話した様子が伝えられている。

要は知能犯には程遠い衝動的な犯行で、一言で言えば行き当たりばったりの換金詐欺であった。新聞では「銀行相手の詐欺事件」と端的に報じられたため、読者は内容もろくに知らないまま金融機関相手の前科と捉え、「日本堂事件」発覚以後は平沢擁護の世論もトーンダウンし、「クロ」との心証が強まっていった。目撃者たちも行員が多数を占めており、その心証に与えた影響も少なくないだろう。検察は平沢が転んだことで一層犯人との確信を強め、勾留は長期化し、残る毒殺事件への追及が進められた。

虚偽自白と「無知の暴露」

9月20日、取調室で4人の女性に首実検を行いながら、高木検事は平沢に言う。

「このように皆に見せられて、お前の腹中はどんな気持ちか」

平沢は「嫌な気持ちですね。一種の侮辱を感じます」と答えた。

「然し侮辱と言へば僕の方がお前から侮辱されているよ」と検事は返す。殺伐とした状況である。

「午前中もあんな判りきった嘘を云って僕に面しているのだもの。然しその様な感じを必要もない段階に入って来ている。唯、お前の芸術的生命をどうかして残してやりたいと考へているのだが。もう一度清純な心に立戻って絵筆を執って見たいとは思はないか」

この言葉に画家としての本望が揺り動かされたのか、平沢は感極まった。

「執って見たいです。法隆寺の壁画を技法で表現し度いと云ふ私の望みも九分九厘まで出来かけ、ここで死ぬのは残念です。四十年の生活も、もう駄目です。何卒竜に会はせて下さい。後事を託して、そしたら一切の事を申上げます。そして処罰を受けます。竜は決して狼狽する様な男ではありませぬ。他の者には一切会ひませぬ」と、妻の弟で平沢の義弟に当たる風間竜氏との面会を求めた。

9月21日に面会を許され、平沢は涙ながらに申し訳ないと義弟に謝罪し、風間氏は嘆く平沢に「家中の者は義兄さんを信じて皆一生懸命やっていますから」と励ました。

「有難う、有難う。然し調べられる人はどうしても私を帝銀の犯人にしなければ承知しない様ななされ方で、私は疑はれるだけでも恥だと思っております。私が如何に本当の事を言ふても全部嘘だと云ひ、アリバイの事等も、伊豆夫や曄子だけはよく承知していてくれるのに、それを、嘘だと云はれるのです」と嘆き、わが身の窮状を訴えた。

検事は約束が違うとして面会を中断させる。

その後の調書には、「色々聞きたいことを聞いたうえで、帝銀事件の犯人であることについて告白します。証拠があるし客観的に認めなければならなくなったからです」との発言が記録され、翌22日にも家族との面会を求めた。

平沢は検事に自白したことを義弟に伝え、自身の不徳や家族への心配などを一通り話した。茶を所望して一息つくと「この気持ちで死んで行ける事を喜んでおります。喜んで行けると思ひます」と語り、「素直に澄んだ心で申し上げます。死んでいくものの言葉は正しいと申されましたが、竜ちゃんよく信じてくださいよ」と心づもりをさせる。

「御免なさい、ある事はある。ない事はないと十分申上げますから、命にかけて申上げますから、私は竜ちゃん、帝銀の事に関しては、天地神明に誓って犯人ぢゃありませぬ」

そういうと平沢は突如立ち上がってドアの縁に倒れ掛かり、頭部を打ち付けた。警官の制止で外傷はなかった。

風間竜氏は「しないことはしないと、はっきり事実を係官に申し上げたらどうです」「気をしっかり持っていかねばだめですよ」と諭すようにして、面会は終わった。

これが取り調べ段階での平沢最後の犯行否認である。

風間氏が帰された後、聴取が再開された。しかし状況説明を求められた平沢は、おかしなことに「困ったことは、腕章も手に入らず…薬も手に入らないので、どうして人殺しができるか辻褄が合わないので困ります」と白状している。真犯人ではないが否認しても聞く耳を持ってもらえない、黙することは許されず、犯行を語ろうにも検事が求める「答え」を出せない四面楚歌の胸中を表している。

23日の供述では、「銀行も何処から入ったか覚えがないのだから、そいつが困るのです」と始まり、「銀行は開いていましたが、私が入ると、スッとしまったような気がします」「木戸は閉まっていたので裏口から入りました。銀行の人に来意を告げますと入り口を開けてくれたので入り口に廻って入りました」と手探りなやりとりが続く。

25日には「銀行の本当の出入口が閉まっておりましたから開けてみても開かぬので横通りへ出て横口から玄関へ入りました。そしたら女の行員が出て来ましたので、山口の名刺を出して支店長はいるか、と聞きましたら「はい」と答へて、今入口を開けますからと云ふて出入口を開けてくれたので、其の処へ廻って中へ入りました。本当の表の横の入口であったと思ひます。」と詳細になってきてはいるが、要所で決定的な誤りが含まれている。

回答者がなかなか正解にたどり着けないクイズ番組を見せられているようでなんとも歯がゆい攻防が続く。

使用薬物について当初「濃塩酸」と口に出し、その後も度々「濃塩酸」「希塩酸」と調書に記録されており、24日に至ってようやく「青酸カリ」と訂正している。

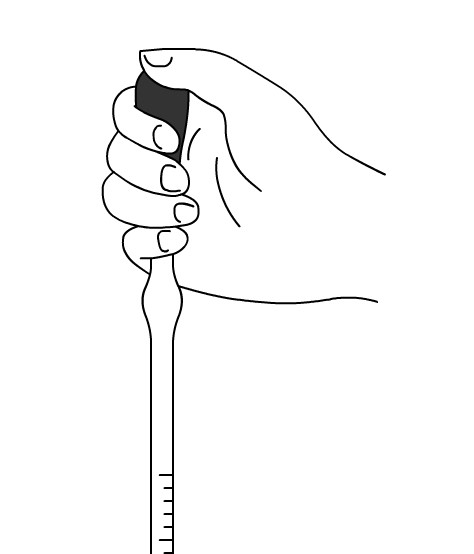

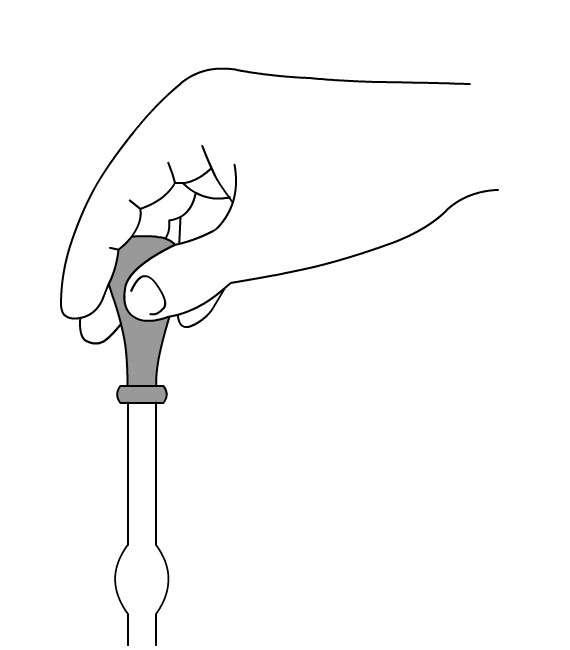

薬を飲ませる場面の供述では、「ビール瓶のようなものからお酒を注ぐように直接コップに注ぎました」「ぐっと普通に水を飲むようにして一辺に飲んでください」と、明らかに事実とは異なる証言が相次いでいる。再三再四のやりとりの末に「万年筆でインクを入れるスポイトを使いました」と言い改めた。平沢は「駒込型ピペット」を知らなかったと解釈すべきであろう。

2022年放映のHNKスペシャル『未解決事件File09松本清張と帝銀事件』第2部では、48年10月1日に行われた平沢本人による犯行再現の様子を記録したフィルムが公開され、ここでも生存者が示した客観的事実とは明らかな食い違いを見せた。

ところが平沢は親指と他の指で摘まむようにゴム部分を押している。初心者は似たような持ち方をすることもあるが、平素から薬剤を取り扱う経験者であれば、そのような管の先端が不安定になる持ち方はしない。

毒物の飲ませ方についても、平沢はいわゆる「あっかんべえ」のように舌を真っすぐに口から出して、飲み方の手本を見せる場面を再現した。だが実際の犯人は舌を口から出さず下の歯を覆うように(舌先が下前歯と下唇の間にくるように)していた。

第2薬についても、犯人の指示は「1分」後の服用を指示していたが、ここでも平沢は「2分後に2杯目」とはっきりした口調で説明した。

再現のときに演技をしたのではないかという素朴な疑いもあるかもしれない。しかし平沢は1週間前から「犯人である」と自白しており、反発の意思はすでに失われていた。再現実験のとき、平沢の心理は供述調書の作成に協力しようとしている段階だったことを見逃がしてはいけない。このタイミングで犯人性を否定する供述や演技を行うとは考えづらいのである。

公表されていない情報など犯人しか知りえない事実についての証言を「秘密の暴露」と呼び、犯人性の根拠とすることは広く知られている。それに対して非体験の(真犯人ではない)ため事件の詳細が語れない、事実と明らかに反する証言は「無知の暴露」と呼ばれる。

取調では客観的事実と供述との間に大きな齟齬が出ないように、時間をかけたやりとりが重ねられる。被告人は検事の意を汲むように、検事が納得できる供述ができるまで逆行的に筋書きを構成し、いわば共同作業のようにして自白調書が作成される。罪を認めてもそれだけでは許されない。平沢は自ら進んで供述調書の作成に加担し、「帝銀犯人」になりきっていった。

9月24日だけでも高木検事は次のような言葉を平沢に言い放ち、供述の修正を再三要求した。

「未だ未だお前は上がり切っていない。もう少し考へなさいよ」

「お前は未だ未だ本当の告白をしていないが……」

「しかし先ほど云った通り、どうしてもそうは考えられないよ」

「汚いもののあるうちは出させなければならない……どうして…嘘を云ったか理由

を云うて御覧」

「又嘘の尻拭ひをするのか」

「お前は未だ未だ洗い切れない汚い所が沢山ある」

検事は平沢が犯人ではない可能性を一顧だにせず、供述に齟齬が生じると、犯行を自白したのになぜまだ嘘をつくのかと詰問する。「お前はまだ穢れている」「清まっていない」と責め続け、平沢もそうした弁に抗うことなく、「申し訳ありませぬ」「私はもっと苦しみます。本当の苦しみの後に本当の清めがあると思ひます」と言って謝罪と反省の態度を示すのである。

ろくに演技指導もせずに「やり直し」を繰り返すパワハラ映画監督と、己の力不足で求められる演技に到達できていないと思い込まされている役者のごとき関係性に近いものがある。

以前は事件で亡くなった12人が夢見に出ると嘆いた平沢だったが、10月1日からは「普賢菩薩の夢を見て諭していただいた」「もう本当に奇麗になれます」と仏心との交流を報告している。

菩薩曰く、「毎日一番多くお話ししている検事さんも今までとは全く変わって見えるはずだ。昨日からは一番親しい心の友としてあなたの目に映っているね。よくお礼を言いなさい」「あなたの一番憎み恨んでいた居木井さんね、あの方にも近く親しくお目にかかると思うけれど、もちろん私が言うまでもなくあなたは厚くお礼を言うつもりでいるが、あの方があったればこそ、今の奇麗なあなたになれたんだよ。本当に心からよくお詫びとお礼を申し上げて、きっと手を握ってくださるよ」と、10月3日の調書に平沢の言葉が記録されている。事実、夢に見たのか、拘禁症状や後述するコルサコフ氏病の後遺症による妄言作話の類かはもはや判別がつかない。

かくして自白供述には、それまで警察が捜査で知りえたこと以上の決定的な犯人性を示す内容はなく、事実とは食い違う証言が多く含まれていたことも指摘されている。

10月8日、小菅拘置所へ移送。12日、起訴。

検事らの元を離れても尚、平沢はすぐに「犯人であること」を辞めようとはしなかった。

移送に同乗した旧陸軍捜査班・鈴木清刑事は「居木井さんたちに捕まったおかげで真人間になれた」「12人の犠牲者に仏画を描いて冥福を祈ってお詫びしたい」と感謝さえ語る平沢を目の当たりにして真犯人だと確信したという。

当時の担当弁護人・山田義雄氏が小菅で面会したときの様子を上告趣意書に語っている。

小菅入りをして一週間目に平沢は面会に行った私に、最初は「私は犯人でありませ

ん」と言った。「それにしても細かい事を答えるぢやないか」という私に答えて、「教えられれば何でも答えられます」と言った。次いで「しかし私は今は結構たのしいのですよ。夜になると仏様が毎晩来て歌の遊びをしているのです。私はもう現し身でなくて仏身なのです。だからたのまれれば何にでもなりますよ、帝銀犯人にでも何にでもなりますよ」と言った。その瞬間たちまち彼は犯人になったらしい。眼を光らせて「私は帝銀犯人だ」と言った。「さっきの話と大分ちがうようだが」と言う私に、「いいえ私がやりました、荏原も椎名町もやったんです」と断言した。その怪しい無気味な彼の目付きから、私は彼は狂っていると直観した。こんな風じゃ何を聞いても駄目だと、何かまだ聞こうとする高橋弁護人を押し止めて、今少し落付かせよと言って引揚げてしまった。

翌週10月21日にまた会いに行くと平沢は感謝を述べて泣き、「私は犯人ではない」と述べた。正気を信じ得なかった山田弁護士は、いくつか質問して精神状態を確認し、ようやく正常を取り戻したと判断したという。

だが、平沢本人が「虚偽の自白」から覚めたと実感したのは、11月の18日か28日頃としている。「催眠術から醒めた」「風船がバチっと破れた」「緞帳が上がった」と表現し、小菅に来てからその日まで1か月以上の記憶も曖昧だという。

無論、高木検事が指をパチッと鳴らした途端に意識が飛ばすことができる催眠術師だという訳ではなく「催眠」はあくまで比喩表現である。自分の意志と自意識の間の微妙なずれがあったことに後になって気付いたという。しかし、後述する内村・吉益鑑定では、取調時の記憶の欠損は認められず50日以上もの催眠状態が維持されること自体ありえないというような字義通り専門家によるバカ真面目な正論を通し、その心理状態を分析し損なって平沢の「作為」「虚言」とみなしている。

前述した御子柴兼男は、平沢の第一審法廷に証人として出廷し、自身が虚偽の自白に至った過程を説明している。はじめは弁解する反発力もあるが、徐々に検察陣営の圧力が加わって疲弊していき、自分の人生に失望して死にたいと考えるようになっていったと述べ、「そのため(首つり)には窓があまりに高いと思って眺めていた」と留置場での心境を振り返った。

取り調べを終えて留置場に戻れば他の勾留者から帝銀事件の犯人として半ば英雄視され、肉体的拷問こそなかったが取り調べでは精神的打撃を受ける日々によって、「自分の外にもう一人自分がいるのではないかと思った」「一時は、自分が自分であてにならないくらいでした」と語っている。

責められて積極的に自供はできなかったものの悲観的な運命論者となり、もうどうにでもしてくださいという心づもりになったという。

やってもいない犯罪、それも死刑が確実視される大罪の「虚偽自白」をしてしまうなど、逮捕経験すらない一般市民には理解しがたいものだが、松井医師と名刺を交換しただけの田舎のセールスマンでも危うくその一線を越えかけていた。平沢は名刺が発見されず、日本堂事件で疑惑が強まり勾留期間も長期化したこと、記憶障害や妄想を伴う後遺症や強い信仰心の影響などによって、一線を越えて「自分が犯人である」ことに納得してしまったのである。

自白を得た取調官はいいぞ、よく言ったとそれを褒め、認められると被告人はそれまでの抑圧から解放され、いよいよ能動的に「犯人」へと自己同化するようになる。取り調べの終結でそのロールプレイはすぐに解かれる訳ではなく、被告人の無実を信じる弁護士らとの信頼関係を構築することでようやく否認に転じることができたと浜田氏は分析している。

平沢と精神障害

平沢貞通は1892年(明治25年)、東京市麹町に憲兵の長子として生を受けた。幼くして父親とともに北海道札幌、後に小樽へ移住。弟妹が3人ずつ生まれ、不自由のない暮らしぶりであった。小学時代から画才に目覚め、皇太子(後の大正天皇)の北海道巡行の折には水彩画が天覧に供されたという。

親は反対したが、1912年に旧制小樽中学卒業後に上京し、水彩画研究に励み、日本水彩画会の結成に参画。翌年、小樽で水彩画研究会小樽支部を発足させ、当時はじめて行われた二科展に平沢三昧二名義で入選を果たす。横山大観の門下に入り「大暲」の雅号を授かり、優れた才能を飛躍させた。1919年、第一回帝展に出品。

21年、光風会展で今村奨励賞を受賞し、22年に帝展でテンペラ画を初出品して入賞するなど、若くして中央画壇での成功を果たした。当時の大卒サラリーマンが初任給50~60円とされた時代に、平均して月300円程の収入であったとされる。

プライベートでは1916年に結婚して妻との間に2男3女を授かり、20年に東京都板橋区に移住。

25年、38歳のとき狂犬病の予防注射が元でコルサコフ氏病という奇病にかかり、3か月間昏睡状態に陥った。意識障害、上下肢麻痺や視力障害が生じ、およそ5か月後におおむね回復し、1年後に作画活動を再開させた。当時の『万朝報』では「画壇哀話 愛犬の呪いか、大暲画伯発狂か」とスキャンダラスに報じている。

後に出版された妻の手記では、過去に刃物を突き付けられた強盗体験がフラッシュバックして妻に襲い掛かる意識障害、虚言症でとめどない嘘ばかりつくようになったりといった後遺症があったという。

他方で平沢は長年不倫を繰り返し、妻と長らく戸籍上だけの夫婦関係となっていた。45年の終戦前に別居。しかし47年に東京中野に新居を建てて同居を再開させていた。

同年4月中旬、小樽で完成させた『春遠からじ』を持って青函連絡船で上京の途上、松井医師と知己を得、名刺を交換した。8月頃、常磐線三河島駅で鞄ごと掏摸に遭い、被害届を提出。逮捕後、その荷物に名刺が紛れていたと主張した。

逮捕後、横山大観は師弟関係を否定し、平沢も雅号を返上した。戦中、軍命により描いたテンペラ画『松浦潟のジャンク』は総理大臣官邸の内閣官房長官室に長く飾られていたが、逮捕以後は倉庫に撤収された。事件の前年に皇太子に献上された『春遠からじ』は所在不明とされている(画像は『春遠からじ』の下絵)。

脳疾患の後遺症について、どういった錯乱症状があったのか理解の難しいところだが、48年9月23日、第34回聴取の際に下のような妄想作話が記録されているので一例として紹介する。

「検事さん、私が考へた事で、まだ一つ二つ世の中の為になる事があると思ひますから、御聞取り下さいませぬか。玉子に味を付けて産ませる事です。牛でも豚でもよいから切り出しで買ひ、メンチにして、塩と砂糖と味の素を入れてから煮て、カラカラになったのをフスマでも糠でも良いから混ぜて食べさせ翌日産んだ卵を取ると言ふ訳です。原始動物程出来るのですね。これはよいメジュームを作らうとして偶然に発見した事です。それから染物をするのに味の素を入れるとむらが出来ませぬよ。」

食事などを挟んで平沢の症状は落ち着いたらしく、その日から犯行供述へと向かっていく。

私は調書の中では、完全に犯人にされております。

しかし私はあの犯行は行っておりません。

なぜ犯人でないのに犯人の自白をしたか。

ご想像がつくと思います。

だが日本堂事件を認めたことによる余波は大きく、平沢の決死の訴えすら人々には芝居がかって見えた。

弁護側は、事件当日、平沢は14時半ごろまで東京・丸の内の船舶運営会で次女の夫と会い、その後、中野の自宅に戻っていたため、アリバイがあると主張した。しかし船舶運営会の事務員は、14時前までのアリバイしか証言できず、自宅にいた三女も身内であるためアリバイ証明にはならないと判断された。平沢は三女と、三女の働く銀座PX(post exchange、進駐軍向けの酒保・売店)の同僚ウェイン・エリー軍曹とともにアップルパイを食べていた。しかしエリー軍曹は事件直後に転属されて帰国し、裁判所は証人として召喚を認めなかった。

一審の途中、1949年4月に開始された精神鑑定では「脳疾患による異常性格」とされたが、「その程度は自己を統御する能力の著しく減退した状態と言えるほど高度のものではなかった」として刑事責任能力に問題なしと判断された。

内村祐之・吉益脩夫鑑定は、平沢を虚言症の三分類の「空想性虚言症」に当たるものと分析している。しかし日本堂事件のように他人を欺くことにも長けており、自白供述は単なる空想の所産ではないとした。

・純然たる虚言者、欺瞞者…嘘自体が目的で他人の実を欺く・空想的虚言症…虚言による自己暗示を受ける。他人と騙すとともに自分自身も欺く・病的空想者…虚言の自覚がなく、自己のみを欺く

だが客観的事実としても平沢は詐欺事件を起こす欺瞞者であり、一方で上述のように病的空想に漂うことも間々あった。上のような三分類では平沢の刑事責任能力や自白の任意性について説明しきれるものではないとして、精神医学界からも疑義を唱える声が挙がる。それも内村の弟子筋に当たる医師たちによる批判さえ少なくなかった。

内村の直弟子・増原千秋は「狂犬病予防注射による脳炎の精神障害について」(1949)で症例比較と平沢の症状について記載しており、平沢は他と比べて社会適応性を欠き人格変化の著しい症例と指摘し、以下のように記している。

その人格変化を要約すると、病前からあった循環性気質と顕揚性性格が病後一層顕著となり、さらに強い誇大的傾向と自己感情の亢進、虚栄心、誇張癖、芝居じみた態度などが現れて現在に至っている。

甚大な性格変化、人格異常と捉えており、内村・吉益鑑定における「平素の状態と大差のない精神状態」「軽い拘禁反応と見做さるべき」といった表現とは大きな食い違いを見せる。

孫弟子にあたる吉田哲雄・西山詮は1972年に内村・吉益鑑定の仔細な分析を行い、被告人の甚だしい異常を捉えた観察記録と内村・吉益鑑定書の結論の間には明らかな矛盾があり、社会防衛的見地を優先して学問を曲げたのではないかとまで指摘する。導かれた鑑定評価は捏造だというのである。

浜田教授は、被告人か検察側のどちらが嘘をついているといった単純なものではなく、無実の被告人が証言できない空白を取調官が問いただしてヒントを与え、非体験者にストーリーを想像させてしまう、いわば共同作業のような供述調書の成立過程を明らかにしている。

平沢の画塾に通い、愛人関係となった未亡人・鎌田りよ氏は、戦中、東京の大塚駅近くで暮らしたが、戦争末期の空襲を避けて故郷・小樽へと戻った。だが戦後に再び上京し、下落合4丁目に下宿を借りており、平沢の暮らす中野の家から1.5km程だったことから画人は茂く通ったとされる。その場所は未遂事件のあった三菱銀行中井支店から僅か100~200mの近距離にあった。

逮捕後に出版した手記では、強い敬愛の情は揺るぎないものとしている。

帝銀事件の平澤さんが、これからどのような道をたどり、どのような姿の人にならうと、それは私の知る必要はないのです。/三十年近くの、永い間私が愛し、私が尊敬してきた、私の平澤さんは、やはりその頃の姿のままで私の胸奥にいらして下さいます。/今も尚、静かに燃え続けている心の炎が、私の小さな生命と共に燃えはてるまで、私の平澤さんは変りございません。 ——『生命あるかぎり』(1950、公論社)

1955年5月、上告棄却の異議申し立てを却下され、死刑判決が確定した。平沢当時63歳、以後32年を死刑囚として過ごし、執行されることも自由を取り戻すこともなく再審請求を繰り返すなか、87年5月10日、95歳で獄死する。

世間の迫害を逃れるため、子どもたちは除籍し、妻も1962年に協議離婚に至った。妻は離婚後も絶縁関係となってはおらず、子どもたちからの仕送りの一部を平沢に届けていたという。

再審に向けたうごき

当初の弁護活動は、それまで民事専任だった山田義雄弁護士で、松川事件や白鳥事件のような政治的後ろ盾もなく、民衆動員も芳しくない中で私財をはたいて再審活動を続け、1962年4月に持病の心臓病により世を去った。磯部常治弁護士が後任となり、平沢の裁判に疑念を抱いてきた元新聞記者の森川哲郎氏らが中心となって「救う会」を立ち上げて再審支援を続けることとなる。

森川氏によれば、そんな62年6月頃、法務大臣交代の渦中で平沢に「仙台送り」の噂が立ったという。当時、東京の拘置所に絞首台がなく、関東の死刑囚が執行される際には宮城拘置所に送致されるためそうした呼び方があった。仙台送りの死刑囚は遅くとも三か月以内に絞首台に掛けられると囁かれていた。小松川事件の李珍宇ら世間の注目の高い死刑囚、冤罪議論のある人物も各地で次々と執行されており、次はだれかという状況で平沢の名も挙がっていた。

森川氏らは中垣國男法務大臣と面談を重ね、薄弱な証拠や裁判の問題点、死刑撤回を訴えたが、法相は確認する程に「益々以てクロである」との姿勢を崩さなかった。森川氏は知己のあった自民党副総裁・大野伴睦氏に掛け合って死刑回避を要請し、マスコミや文化人、政治家らにも説得して回った。松本清張、遠藤周作、野間宏ら多くの作家・文化人たち、政治家も左右を問わず超党派の人権闘争となった。法務省の竹内寿平刑事局長も「旧刑訴法の事案で問題が多いからやらない方がよい」と大臣の執行命令を抑えていたという。

森川氏は、吉田石松(*大正2年の強殺主犯とされ無期懲役。半世紀を経て冤罪が認められ巌窟王事件と呼ばれた)の再審に取り組み、再審制度調査小委員会を発足させた社会党・赤松勇議員にも協力を要請したが、議員も資料を読んでもらうまでは平沢はクロとの心証だったという。懸命の根回しにより大野副総裁が死刑を抑え、赤松議員が再審の扉を開くことが約された。その後、特命捜査で旧陸軍の調査を担った成智元警視と面会させ、731部隊ら研究者が捜査の主軸だったことを確認し、講談社『日本』誌上でその内容を発表した。

しかし1962年11月24日早朝、マスコミにすら感付かせずに平沢が仙台へ送られる。通常は電車での護送となるがワゴン車を準備しての抜き打ちの秘密護送であった。もはや請求中の再審却下の報せが「執行の合図」になると思われた。

森川氏は法務大臣に執行延期の要請書を書いて陳情し、裁判所へは再審棄却延期の上申書をいまだ調査中の情報も加えて全て伝えた。すると裁判所が現在までの再審請求で出てきていない資料があれば早急に提出するように、と棄却を延長する構えを見せた。首の皮一枚で早急な執行は免れ、と同時に「救う会」は死刑回避・再審運動を急ピッチで展開させていった。

1963年5月31日衆議院法務委員会で赤松議員は、自分も詳しく知るまでは真犯人とされた平沢の死刑執行を望んでいたとした上で、次のように発言している。

当時警視庁ではこの事件を特に取り扱うために特命主任捜査官として藤田刑事部長直属の成智という警視がこれを担当したわけであります。私は、当時の成智警視との対談は全部テープレコーダーにおさめておりますが、成智警視の御意見は、藤田刑事部長をはじめ警察庁、警視庁は、あの何とかいう逮捕した警部補(筆者註・居木井警部補)がございましたね、彼を除く以外の者は、全部平沢は白である。あのような集団的な殺人を行なう者は集団殺人の訓練を受けた者あるいは化学的な知識を持っていなければ絶対にやれるものではない。その時間的な経過からいい、あるいは現場の事情からいって、できるものではない。そうして警視庁は、これは満州における例のペスト、コレラ、赤痢等の菌をまいてあれした石井部隊、細菌部隊ですね。この石井部隊の残党の中に犯人がおるというように断定をいたしまして、そうして石井部隊の諸君の協力を得ながらその犯人の追及につとめておった。

当時の旧陸軍特務部隊への捜査があったことが明るみに出ると世間の反響もあり、死刑判決を疑問視する声も広がりを見せた。1964年には熊井啓監督が事件に独自調査の内容を交えドキュメンタリータッチに再現した映画『帝銀事件 死刑囚』が公開され、5月には判決と異なる作品内容に国会でも議論が交わされた。

しかし1965年3月には森川氏も平沢の再審請求審で「事件前に平沢の絵画を購入した」とする証人・野上晴彦と有利な偽証を企てたとして逮捕されている。証拠隠匿や黙秘権行使など法執行機関に挑戦的と捉えられ、1年6か月の実刑判決を受けた。度重なる死刑執行阻止の動きや再審運動を検察側や法務省の死刑推進派から目の敵にされたと解釈されている。

そうした流れから、平沢氏が森川氏の扇動に騙されたとする見方や、彼の舟に乗ったばかりに敵が増えすぎて再審が進まないとする見解も少なからずある。

再審請求権は、受刑者の直系親族や検察官などに限られているため、森川氏は高齢で体調を崩しがちの平沢を案じ、自らが養子になろうと考えていた。だが当の森川哲郎氏も重病であったことから、彼の長男・武彦氏が平沢の籍に入った。22歳で籍を分けた武彦氏は翌年に実の父を亡くしたが、その意志を継ぐかたちで再審活動を続けた。85年に「救う会」は死刑囚の「死刑の時効」を求める訴えすら提起したが認められず。獄中32年の苦闘の末、1987年5月に平沢は亡くなる。

かたや捜査陣営で平沢を犯人ではないと見ていたひとり・元捜査一課係長だった甲斐文助氏は前述の膨大な捜査手記をさる化学者に託していた。甲斐氏の没後、化学者は自身の顧問弁護士に資料を預けたが、折しもその人物は平沢弁護団に名を連ねていたことから、「甲斐文書」は弁護団の手に渡った。過去18度の再審では用いられなかった当時の捜査状況を克明に記した重要証拠が1989年5月の19次再審請求に加えられることとなった。

しかし2013年10月、平沢元死刑囚の養子・武彦氏が杉並区の自宅で亡くなっているのを支援者が発見した。没年54歳であった。死後の時間経過により実姉とのDNA型の照合で本人確認がなされ、死因は特定されなかったが、事件性は確認されないことから病死と判断された。請求人の死去により、19次再審請求は手続きが閉じられてしまう。

2015年11月24日、平沢貞通の親族によって第20次再審請求が行われ、現在も再審開始に向けた審議が続けられている。

いくつもの謎

以下、帝銀事件にまつわる謎や疑問について考えてみたい。

犯人の目的

毒薬を青酸ニトリールと考えた場合、“人体実験のつづき”をするために事件を企てたとするマッドサイエンティスト説のような見方もあるかと思う。あるいは時代状況と照らし合わせて、占領軍やソ連に身辺保護を求めたり、ニトリールを密売するために実演して見せたといった想像力逞しい意見もある。

だが現実には極めて高いリスクを負ってまでも事件翌日に1万7450円の小切手を交換に出向いている。第一の目的は「金銭」と見るのが妥当である。品川区の安田銀行未遂事件から新宿区での三菱銀行未遂事件まで3か月の期間があり、同じ都心とはいえ距離もやや離れているのに対し、三菱銀行の1週間後にはより近い帝銀での犯行に及んでいることから、犯人は相当金に窮していたか、借金返済などの期限を過ぎていた等の事情も想像される。

組織犯か単独犯か

捜査や判決では単独犯との見方が採られたが、複数犯説は成り立たないものか。たとえば演習と見られた未遂事件2行は同様の手口だが別人の可能性も考えられなくはない。小切手の交換に訪れた人物も帝銀を訪れた犯人とは別のメンバーだった可能性はある。今日では強盗や窃盗犯罪でも見張りや運転、計画指南、道具の用意、拘束役など複数人で分担するケースは多い。

だが見張り役などの目撃もなく、犯行自体も複数名で行う方がスムーズのようにも思われるが未遂を含めて3件とも一人で行っている。閉業後の銀行に狙いを絞った犯行や大金庫を念頭にしていない点、3行の位置関係の狭さ等から見てもやはり複数犯には相当しないと考えるべきかと思う。

時間的猶予があれば、捜査かく乱のために隣県などに出向いてもおかしくはなく、やはり松本清張らの読み通り、犯人には15時近くまで仕事等の身体的拘束があった、おそらくは現場近郊に住む土地鑑のあった人物と見るべきであろう。

歯科医O説

帝銀事件の独自研究を続け『疑惑』『疑惑α』(講談社出版サービスセンター)、『帝銀事件はこうして終わった』(批評社)を著した佐伯省氏や、氏の証言をもとに『ドキュメント帝銀事件』(晩聲社)を発表した『週刊金曜日』元社長・和多田進氏らは、平沢とも関係があったとみられる水彩画家で、周辺でも不審死疑惑のあった歯科医師Oが真犯人だと主張している。

帝銀犯人は「琺瑯質を傷めますので」と飲み方の手本をして見せていた。素人考えには「エナメル質」の別名や古い呼称が「琺瑯質」かと誤解してしまうが、「琺瑯質」という用語は東京歯科医専(後の東京歯科大)の系列でしか使われないのだという。

しかし佐伯氏の著した小説より奇異な歯科医Oとの出会い、元は工場の経営者であった御仁による平沢逮捕の居木井刑事にも勝る確信を持った執念の調査などについては、客観的に見てむしろ異常さが際立つ。警察の見込み捜査とは比較にならない偏見からOの異常性を見出し、事件と結びつける一種の妄執にも感じられる。筆者はO説を覆す証拠を持ち合わせていないが、O医師にも佐伯氏にも相対していない自分には、俄かに首肯しがたいものがある。

GHQの介入

読売新聞でも捜査本部が旧陸軍に極秘捜査を進めている情報をキャッチしていたが、GHQから事件の報道は構わないが旧陸軍特殊機関への探りを中止するように警告を受けていた。GHQから捜査機関への圧力があった証拠は明らかにされてはいないが、当時の警視庁はGHQ公安局の指揮下にあった。私はGHQによる捜査への圧力、旧陸軍への捜査停止の指示はあったと考えている。

1948年前後は、中国国共内戦の激化、朝鮮の南北分断と冷戦構造が際立った時期であり、アメリカ本国ではジョージ・マーシャル国務長官がマーシャルプランを打ち出すなど反共政策へと急速に舵取りを変えつつあった。

あらゆる組織が一枚岩ではないように、GHQ内部ではルーズベルト前大統領の社会民主主義路線を汲むコートニー・ホイットニー准将率いる民生局(GS)と、保守派で反共志向の強いチャールズ・ウィロビー少将率いる参謀第2部(GⅡ)とがしばしば対立した。GSからGⅡへとパワーバランスが変化したのがこの時期であり、いわゆる戦後「逆コース」への転換点であった。その象徴的事件が昭和電工疑獄事件と帝銀事件と言えよう。

ウィロビーは旧陸軍参謀の要人たちを積極的に登用した。登戸研究所を統括指揮する立場にあった有末精三元参謀本部第二部長は陸軍中枢の戦犯のあぶり出しを担い、大陸での謀略のため偽札や偽造パスポートなどを手掛けた。かつてノモンハン事件を担った服部卓四郎は歴史課に配属され、満州やロシア方面で得た情報整理を任されたほか警察予備隊の立ち上げにも貢献した。

9月、GHQの命により日本の科学情報調査のために物理学者カール・コンプトン教授を団長とする「コンプトン調査団」が来日。細菌学者マレー・サンダース軍医中佐が旧陸軍の生物兵器や実験内容の調査を行うこととなった。元陸軍中佐・内藤良一(731部隊、戸山軍医学校)らは細菌兵器の研究については認めた。

サンダースは訴追免除を交換条件として、石井らに今後の協力や残された実験データを提供するよう約束。11月1日付で報告書「サンダース・レポート」が国防総省に提出されたが、そこに部隊組織や実験内容、人体実験に関する言及はない。

石井らの研究資料提出を受けて、ダグラス・マッカーサー最高司令官とGⅡウィロビー少将の協議により極東軍事裁判で731部隊に対する訴追は免除された。むしろ敗戦国にそうした研究機関があった事実が明らかになれば占領統治に支障をきたすと考え、米軍での研究・作戦への活用を目指したのである。

サンダースの後任となった獣医中佐アーヴォ・トンプソンは、石井氏のほかに731部隊の部隊長だった北野政次氏に同じ条件で証言を引き出し、46年5月31日付で提出したレポートに部隊組織の編成、行われた研究内容を追加報告したが、やはり人体実験に関する言及はなされていない。

しかしソ連は47年1月までに押収した文書や勾留していた731部隊幹部(川島清、柄沢十三夫)の供述から、細菌戦とソビエト・中国・朝鮮人らを用いた人体実験の事実を突き止め、石井ら3名への尋問・身柄引き渡しを求めた。日本を占領下に置いたアメリカよりも先にソ連側が旧日本陸軍の最高機密に近づいていたのである。アメリカ政府とGHQはソ連側の要求を拒否し、むしろその機密情報を独占する道を選択する。

4月に細菌戦研究機関キャンプデトリックからノーバート・フェル博士を派遣し、これまで石井氏らが口外してこなかった人体実験の研究成果を入手することに成功する。47年6月20日付の「フェル・レポート」によって報告された。

人間の実験材料は他の実験動物とまったく同じ方法で使用された。すなわち、彼らを使って各種病原体の、感染最小量及び致死量が決定された。また、彼らは予防接種を受けてから、生きた病原体の感染実験を受けた。さらに彼らは爆弾や噴霧で細菌を散布する野外試験の実験材料にさせられた。

続いて10月にエドウィン・ヒル博士を派遣して調査を継続し、人道上の罪を裁くためではなく細菌戦研究への活用のために12月12日「ヒル・レポート」としてまとめられた。ヒルは総論で「調査で収集された証拠は、この分野のこれまでにわかっていた諸側面を大いに補充し豊富にした」「かような情報は我々自身の研究所では得ることができなかった。なぜなら、人間に対する実験には疑念があるからである」と731部隊から得られた研究成果を得難い産物とし、元隊員の保護を訴えた。

731部隊ではペスト、炭疽菌、チフス、コレラ、赤痢といった感染症の研究から、生物兵器への転用が計画され、未知の病原体の発見や強力な菌株を増産し、1939年のノモンハン作戦以降、少なくとも4度に渡ってペストノミの散布などが実戦で行われたことが明らかにされている。1980年にアメリカで公文書記録が公開されるまで、旧陸軍関係者も口を閉ざして歴史に埋もれ、日本人にさえその実態や研究内容はほとんど知られていなかった。

今日の倫理観に照らせば、こうした研究は紛うことなき「狂気」と言える。戦地における生命倫理の転倒、相手国に対する敵意や民族差別、「愛国」という大義名分、潤沢な資金と資材、極秘作戦における密室状態の心理などが非人道的な行為に没頭させていったと考えられている。

ソ連の気付き、アメリカの調査、49年のハバロフスク公判によって記録が残されたのは先進機関であった731部隊だが、捕虜を用いた人体実験は東アジアや南洋でも無数に行われたことは想像に難くない。1945年5月には後に遠藤周作が『海と毒薬』のモチーフとした九大での米兵捕虜人体実験が行われている。

旧陸軍から得られた研究成果は米軍の研究機関へと引き継がれ、朝鮮戦争等の戦況に傷跡を残した。その後本格化する宇宙開発競争より先んじて、米ソによる兵器開発競争の火種となっていたのである。帝銀事件は発生直後から国外でも報道されており、旧陸軍の研究開発・諜報機関を掌握しようとしていたGⅡからすれば、世界にその存在が明るみになることは避けなければならなかった。占領軍の圧力により「別のかたち」での決着を迫られた捜査当局が、「自白は証拠の王」であった旧訴訟法下、精神的に不安定で自供を始めた男を真犯人に仕立てあげるのは造作もなかった。

大金の出処

平沢真犯人説では、なぜ金に困っていた平沢が事件直後、急に金回りがよくなったのか、自らの口で説明できなかったことが何よりの証拠ではないかとされる。だが日本の法廷では検察側の起訴事実の正しさが問われているのであって、そもそも被告人が自分が犯人ではないことを立証せねばならない仕組みではない。

平沢は「清水虎之助から貰った」(逮捕時にはすでに故人であり、遺族はそんな大金をやり取りした事実はないと否定)と言ったかと思えば、後に「花田卯造から」(本人から否定される)、更には「椎名熊三郎から」と、コロコロ変わって要領を得ず、明らかに疑惑を生む一因となった。

後遺症の記憶障害などで金の出処が記憶からすっぽり抜け落ちてしまったのか、言い逃れせねばならない出処のやましい金だったのか。

明治3年から14年にかけて施行された改定律令違式罪目では、「春画」販売は「笞(ち)罪」(むち打ち刑)に該当する犯罪で、旧刑法施行後も近代的画壇にあって春画を描くことは恥と見なされた。一流の大家が口を噤むほどであれば、と取り調べでも「春画を売って得た金ではないか」と疑われたが平沢は認めなかった。

だが死刑確定から8年後になって森川哲郎氏に春画によるだと告白していたとされ、その後、平沢の筆と見られる春画が複数点見つかっている。当然雅号は用いてはおらず、依頼主も明かせぬ、存在すべからざるものであった。

無論、死地にあっても口を割らないというのは今日の常識からは外れる。依頼主との強い信頼関係や一流画人としての誇り・自尊心がそうさせたのかは定かではない。だが死刑確定後も「自身の罪を認めたことになる」と考えて恩赦請求を頑迷に行わなかった平沢であれば、「生き恥を晒すくらいならば」と真に考えてもおかしくはないように思われる。

その一方で、「春画」説は森川氏らによる画策ではないか、平沢は口止めされて真実を語る機会を失ったとする見方も存在するが、もはや真相は藪の中である。

伴氏の変節

薬剤の取り扱いさえ門外漢の平沢が帝銀事件の真犯人とは到底思えない。だが裁判では長女が大陸から持ち帰って保管していた青酸カリを流用したと判断された。確かにそうした入手経路でも当時であれば不思議はないが、その確証もないのである。言ってしまえば自宅に保管してあったはずのナイフがなくなっているからお前が刺したに違いないという論理である。毒物は、軍部との結びつきが弱い平沢に入手不可能な「青酸ニトリール」ではありえず、市井の人間でも入手可能な青酸カリでなくてはならなかった。

登戸研究所の伴繁雄氏は、青酸カリは即効性で匙加減による時間的操作はできない、事件で用いられたのは「青酸カリとは思えない」と述べ、青酸ニトリールの優位性を語っていた。しかし平沢逮捕後の9月6日に至って毒物の専門家として捜査会議に出席した伴氏は、土方博との連名で所見書を提出し、「使用純度の比較的悪い工業用青酸カリ」「入手の比較的容易な一般市販の工業用青酸カリであると断定」した。つまり4月から9月にかけてその見解を大転換させているのである。49年12月19日の公判に出廷した際にも「純度の低い・市販の青酸カリ」と意見している。

4月27日の聴取で、731部隊を率いた石井四郎氏は、「青酸ニトリールについては研究していないので効果までは分からない」としつつ、「青酸カリは分量により時間的に生命を保持させられるか否かできる」「致死量多くすればすぐ倒れる」と量の増減で効果の現出を時間単位に操作できると主張したほか、捜査を煙に巻くような態度を続けた。GHQとの戦犯回避の密約を重んじ、虚偽の証言を繰り返したと考えるべきであろう。

伴氏もやはり石井氏と同じくGHQ側からの圧力が掛けられ、捜査の着眼を旧陸軍や青酸ニトリール説から逸らすために、その証言を変節せねばならなかったと見るのが自然ではないか。特務機関から国際的関心を背けるために代役となる犯人が早急に必要だったのだ。

毒物の正体について

平沢冤罪説の立場からすれば、毒薬が青酸ニトリールとなれば一介の画家による犯行ではないと心証を一変させることができる。GHQが捜査機関や裁判所に対する諸々の指示・圧力の証拠を残しているはずもなく、唯一の物証ともいえる毒物の正体こそが、平沢の命運を握っていたと言っても過言ではない。

理想的な毒薬とされた青酸ニトリールは、常石教授の指摘通り「喉を焼く―—?ような刺激」は誤記と思われ、「胸が焼け」たり「すごく苦い」といったものではなく、コーヒーや茶に混ぜて飲んでも相手に毒と気付かれない程度に低刺激なものだったと推測する。

筆者は平沢冤罪の立場であり、毒物は青酸ニトリールではなかったと考えている。終戦直前に流出したのは確かだろうが、集団自決に用いられた情報はなく、どの部隊が持ち去ったのか、本土へたどり着いたのかも明らかではない。そして使用されていたとしてもその特殊性から青酸カリによる服毒自殺と誤認され、見過ごされた可能性もないとはいえない。いわばその存否さえも不明な「幻の毒薬」である。

だからこそ作家、ジャーナリスト、研究者たちの関心を大いに引きつけ、今日に至るまで人々の興味が止むことはなかったのだが、「幻の毒薬」を俎上に上げることは立証を放棄するに等しい。青酸ニトリールに関する知識を有していたのは伴氏ら特務機関の極少数の研究者であり、いわば彼らの一存で「青酸ニトリール」と断定することも「変性した青酸カリ」に仕立てることもできた。

帝銀事件の半世紀後に起きた無差別大量毒殺事件でも毒物の成分鑑定や犯行の立証は困難を極めた。1998年に発生した和歌山毒物カレー事件である。団地の夏祭りで振舞われたカレーを食した4名が死亡したほか63名が被害を受けた。当初は帝銀事件と同じく集団食中毒と思われたが、県立医大による司法解剖で青酸化合物の疑いが強まり、残飯からはヒ素成分が検出。はたして症状が急性ヒ素中毒と断定されたのは事件から10日後であった。その間、有効な治療薬の投与は行われず、対症療法のみが行われた。

50年後の医療科学の進歩を以てしても、毒物の特定は容易ではなく、当時の先端医学で見解が割れたのも全く不思議な事ではない。疑惑の発端も保険金「詐欺」であり、後の証拠捏造疑惑や動機解明もないまま死刑判決前提で進められた裁判などその経緯は何かと帝銀事件に通じる点が多い。

医学書が伝える薬品の知識、研究施設で用いられる試料は、適切な管理がなされた純正の薬剤である。かたや吉田支店長代理の証言では第1薬は濁っていたとされる。経年劣化、不適切な管理や混ぜ物によって青酸カリの毒性が弱まっていたという見方の方が消息不明となった「幻の毒薬」より現実的な見方といえないだろうか。

捜査本部では旧陸軍の謀略兵器研究機関、それも「正体不明の毒物」を用いる専門の研究者へと疑惑を向けていった。だがその実際が劣化した青酸カリ等だったとすれば、変装や個人謀略に長じた元特設憲兵などによる犯行が疑われる。不可解な毒物が集中捜査の方向性をずらし、絞り込んでいた照準が真犯人から次第に逸れてしまったのではないかと筆者は考えている。

仮にどこかのだれかが青酸ニトリールを所持していたとすれば、帝銀で実用性が証明されていることからして再犯や流用があってもおかしくはない。青酸カリは自殺でも他殺でも度々用いられたが、国内で「青酸ニトリールが用いられた」事実はないのである。茨城県徳宿(現・鉾田市)の精米業一家殺人のように犯人は自殺してしまったのであろうか。

事件に使用された毒物がいかようなものであろうとも奪われた人命の尊さは何物にも代えがたい。犠牲者の方々のご冥福をお祈りします。